期限を過ぎてしまった時の相続放棄(熟慮期間経過後の相続放棄)

遺産相続の無料相談実施中。相続相談ネットは、あなたの遺産相続をサポートします。

亡くなった父に多額の借金があった

事件の概要

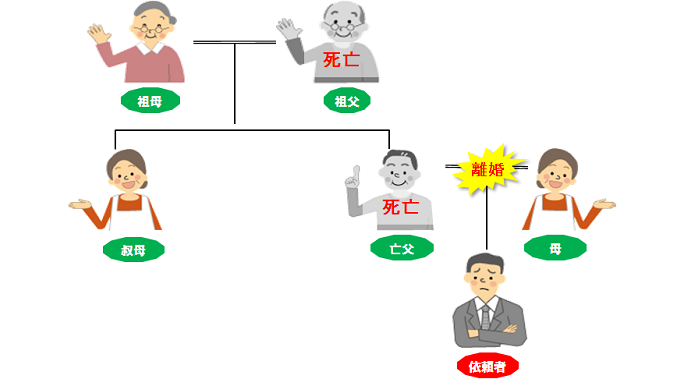

Aさんのお父様は生前に個人事業を営んでいましたが、不況のため経営難に陥り、多額の負債を抱えたまま亡くなってしまいました。

Aさんは亡父と祖母と3人暮らしでしたが、亡くなってから1週間程すると、自宅に請求書や督促状が届くようになり、不安になったAさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

Aさんは亡父と祖母と3人暮らしでしたが、亡くなってから1週間程すると、自宅に請求書や督促状が届くようになり、不安になったAさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決の流れ

① 遺産調査

まず相続財産のうち、プラス財産とマイナス財産のどちらが上回っているのかしっかり調査する必要があります。プラス財産は、権利証、固定資産税納税通知書、名寄帳、通帳、残高明細書等により把握することができます。マイナス財産は、請求書などの他に、信用情報機関に情報開示を行う方法により把握することもできます。Aさんの事案では、来所時に上記書類をお持ちいただき、債権・債務を把握することができました。

② 必要書類の収集

相続放棄に必要な書類は、以下のとおりです。

・ 相続放棄の申述書 1通

・ 相続放棄をする方の戸籍謄本 1通

・ 亡くなった方の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票 各1通

Aさんの事案では、日中お仕事でお忙しく、書類の準備をする時間がとれないということでしたので、上記書類の準備は全て当事務所でやらせていただきました。

③ 相続放棄の申立

相続とは、亡くなった方の遺産の一切を引き継ぐということですので、プラスの財産だけを受け継いで、マイナスの財産を引き継がないというわけにはいきません。マイナス財産の方が明らかに上回っている場合には、相続放棄をするのが賢明といえるでしょう。

相続を放棄すると、その人ははじめから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。相続放棄の手続きは家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。なお、遺産の把握ができず、プラス財産とマイナス財産のどちらが上回っているか分からない場合には、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を承継する限定承認という手続きをすることもできます。限定承認の手続きも家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。Aさんの事案では、相続放棄の期限が迫っておりましたので、当事務所で書類を作成後、直接家庭裁判所に提出させていただきました。なお、遠方の家庭裁判所に対して相続放棄を行う場合には、郵送で手続きを行うことできます。

④ 照会書に対する回答

申立後、数日~2週間程度で照会書という書面が家庭裁判所からご自宅に郵送されてきます。照会書に必要事項を回答後、家庭裁判所に対して再送します。

Aさんの事案では、当事務所で照会書を預からせていただき、代わりに裁判所に提出させていただきました。

⑤ 相続放棄申述受理通知書

家庭裁判所にて審理が行われ、特に問題がなければ、照会書を返送後、通常2週間程度で相続放棄申述受理通知書という書類がご自宅に郵送されてきます。

⑥ 手続き完了

相続放棄申述受理通知書を受領した時点で、手続き完了となります。

まず相続財産のうち、プラス財産とマイナス財産のどちらが上回っているのかしっかり調査する必要があります。プラス財産は、権利証、固定資産税納税通知書、名寄帳、通帳、残高明細書等により把握することができます。マイナス財産は、請求書などの他に、信用情報機関に情報開示を行う方法により把握することもできます。Aさんの事案では、来所時に上記書類をお持ちいただき、債権・債務を把握することができました。

② 必要書類の収集

相続放棄に必要な書類は、以下のとおりです。

・ 相続放棄の申述書 1通

・ 相続放棄をする方の戸籍謄本 1通

・ 亡くなった方の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票 各1通

Aさんの事案では、日中お仕事でお忙しく、書類の準備をする時間がとれないということでしたので、上記書類の準備は全て当事務所でやらせていただきました。

③ 相続放棄の申立

相続とは、亡くなった方の遺産の一切を引き継ぐということですので、プラスの財産だけを受け継いで、マイナスの財産を引き継がないというわけにはいきません。マイナス財産の方が明らかに上回っている場合には、相続放棄をするのが賢明といえるでしょう。

相続を放棄すると、その人ははじめから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。相続放棄の手続きは家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。なお、遺産の把握ができず、プラス財産とマイナス財産のどちらが上回っているか分からない場合には、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を承継する限定承認という手続きをすることもできます。限定承認の手続きも家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。Aさんの事案では、相続放棄の期限が迫っておりましたので、当事務所で書類を作成後、直接家庭裁判所に提出させていただきました。なお、遠方の家庭裁判所に対して相続放棄を行う場合には、郵送で手続きを行うことできます。

④ 照会書に対する回答

申立後、数日~2週間程度で照会書という書面が家庭裁判所からご自宅に郵送されてきます。照会書に必要事項を回答後、家庭裁判所に対して再送します。

Aさんの事案では、当事務所で照会書を預からせていただき、代わりに裁判所に提出させていただきました。

⑤ 相続放棄申述受理通知書

家庭裁判所にて審理が行われ、特に問題がなければ、照会書を返送後、通常2週間程度で相続放棄申述受理通知書という書類がご自宅に郵送されてきます。

⑥ 手続き完了

相続放棄申述受理通知書を受領した時点で、手続き完了となります。